Prietas las filas

Los canadienses se empeñan en engordar sus símbolos, en darles con cierta frecuencia una pátina venerable para que aparenten más edad de la que tienen. Aunque Canadá sabe que la lozanía de su juventud es una de sus claves de bóveda, en el fondo anhelan el rancio abolengo de las naciones antiguas porque se sienten advenedizos en un mundo de viejos. Posiblemente el único interés que les mantiene unidos a la reina Isabel de Inglaterra es precisamente la conexión que ella les proporciona con la historia antigua; con el relato de reyes, imperios y ejércitos coloniales, que tan bien queda en los aligerados libros de texto.

Los españoles sabemos bien que la saturación de historia acaba siendo un problema; nos pone muy pesados a los que cargamos con el menhir de la cronología milenaria. Y entre filípicas a los propios y prejuicios con los otros apenas somos capaces de ver más allá de lo que permite la vista desde el campanario de nuestro pueblo. Canadá es el país perfecto para cepillar nuestra naturaleza tribal salvo que transitemos en un permanente viaje interior, que de todo hay. Pero el proceso tiene que ser inevitablemente lento y proceloso; así un día nos descubrimos fecundos en nuestra capacidad de asimilación y otro recaemos en una melancolía paralizante.

Dos de las fiestas más importantes que celebran los canadienses anualmente tienen que ver con su pasado británico y con el ejército. El 11 de noviembre es el “Remembrance Day” o “Poppy Day”, día en el que se conmemora el final de la Primera Guerra Mundial y se recuerda a todos los soldados muertos en las dos grandes guerras. Durante esos días la mayoría de canadienses lleva en su solapa una visible amapola de papel. El 25 de mayo es “Victoria Day”, en honor de la reina Victoria de Inglaterra, bajo cuyo reinado se fundó Canadá en 1867. Estas celebraciones constituyen dos importantes señas de identidad del país y arrojan una luz nítida y directa sobre la relación que los canadienses mantienen con su pasado británico, algo así como una emancipación a tiempo parcial para ir a comer todos los días a casa de los padres.

La otra es el ejército. Los militares tienen en Canadá la condición de héroes nacionales. No se suelen dejar ver, no forman parte del paisanaje, lo que alimenta su condición de unicornio mitológico. Los que venimos de países en los que el ejército fue un tenebroso protagonista de nuestra historia solemos observar con cierta reserva esta relación social tan inodora y buenista, que se fomenta desde las escuelas y se proyecta en todos los ámbitos de la sociedad canadiense.

Pero como casi todo en Canadá, tiene su explicación: si tu ejército nunca se ha levantado en armas contra la población, nunca ha tenido veleidades golpistas y nunca se ha entrometido o ha ejercido el poder es normal que los canadienses lo tengan clasificado como una marca blanca. Si los ciudadanos nunca se han visto en la obligación de entregar un año de sus vidas en el servicio militar es fácil sostener una memoria aliviada de recuerdos turbios sobre la disciplina castrense. Finalmente, todo es más cómodo cuando las guerras en las que participaron tus soldados siempre fueron lejanas y ajenas. Mejor las bombas lejos del backyard.

Para los que consideramos que la aportación de un militar a la sociedad puede merecer tanto reconocimiento público como la del albañil que se sube al andamio, el minero que desciende a la mina o el pastor que cuida a la intemperie su rebaño en el monte, este tipo de expresiones de admiración puede parecer sobreactuado. Pero, nuevamente, tendremos que olvidarnos de lo que ocurrió en nuestro país de origen y observar la realidad con los ojos del ciudadano canadiense.

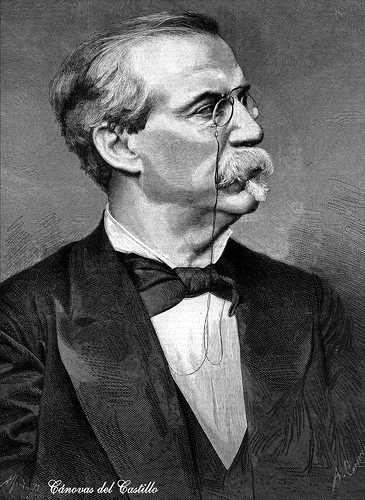

En el último Remembrance Day viajaba en el tren de cercanías que une los suburbios del Greater Toronto Area. Estaba sentado junto a un miembro del ejército canadiense; soy incapaz de descifrar la graduación de su divisa porque las olvidé todas al día siguiente de recibir la carta blanca, hace más de veinte años. Mi memoria suele olvidar cosas realmente relevantes pero afortunadamente también actúa con la misma eficacia disolvente cuando se trata de chorradas intrascendentes para la supervivencia diaria. Por lo tanto lo dejaremos en que era un miembro del ejército canadiense vestido con el uniforme de campaña. Su bigote –siempre los bigotes merodeando cuando hay uniformes por medio-, y una indisimulada panza lo remitían al entrañable escalafón estético de los chusqueros, para que me entiendan.

El supuesto chusquero canadiense estaba sentado junto a la puerta de salida; tenía el rostro cetrino y perezoso, perdida su mirada en algún punto indeterminado de ese vagón atestado de torontianos en día de fiesta. Su mente parecía bullir en preocupaciones trascendentales; probablemente estaba pensando en que tendría que cambiar la bombona de gas de la barbacoa al llegar a casa o que todavía no había limpiado las hojas de las canaleras. No me lo imagino con otro somniloquio, no lo veo reflexionando sobre el etéreo concepto de la patria y el deber de estado.

El tren estaba a punto de detenerse en la estación de Clarckson; se formó el habitual tumulto de los que descendían en aquella parada dirigiéndose con paso de costalero a la puerta de salida. Arrebujado al final de esa fila un tipo fijó los ojos en nuestro militar chusquero. Lo hizo de forma pudorosa y trémula, consciente de que la distancia que los separaba iba a desaparecer en pocos segundos y que entonces tendría en frente a un héroe nacional. Desde mi posición podía ver bien a los dos viajeros; uno sentado y aislado en su abstracción y el otro acercándose nervioso como un niño que espera en la cola a ser recibido por alguno de los Reyes Magos.

Así estaba ese ciudadano canadiense, seguramente padre de familia y propietario de una hermosa casa con jardín. La sola presencia del militar le había inducido un episodio de excitación y timidez sobrevenida que lo tenía aturdido; su cara era un poema. Miraba al uniforme furtivamente pero no recibía ningún signo de interactuación de su propietario, que seguía a lo suyo. Probablemente yo era el único viajero interesado en la escena.

Las puertas se abrieron, el vagón comenzó a despejarse y el ritmo de descompresión de aquella fila lo dejó al pie de los caballos en un instante. El ciudadano, diligente y con educación victoriana, llegó a la altura de nuestro hombre de uniforme y le balbuceó cohibido un pudoroso “thank you” que el de verde recibió como quien oye llover. Asintió con la cabeza y a otra cosa. En aquella escena el militar podría haber sido un obispo o Marlon Brando acariciando a su gato gris mientras atendía a Bonasera, porque la sumisión del civil fue igual de suntuosa y pegajosa.

Al otro día estuve en un partido de baloncesto de los Raptors. Los equipos de Toronto tienen la costumbre de mimetizar su equipación durante algunos partidos de la temporada en homenaje a las fuerzas armadas. También es habitual que en algún tiempo muerto se informe de la presencia en el partido de un militar de alta graduación o de algún veterano de Irak, Afganistán o el Golfo. Su rostro aparece en el video marcador y el estadio se viene abajo, que dirían los de deportes. Aquel comandante ya era otra cosa; un trasunto de Patton, Petraeus y Fogh Rasmussen, un tipo distinguido y atildado que saludaba afectado al público con el temple que sólo pueden dar las campañas en Oriente Medio. Sus espaldas eran anchas y bien armadas, esa arquitectura dorsal acostumbrada a soportar algo que debe de pesar mucho por lo que cuentan: el honor y la patria.

He preguntado a algunos amigos canadienses por el ejército y sus respuestas fueron las que esperaba: “ellos se juegan la vida por defendernos”, me dijeron indistintamente. ¿Defenderos de qué? Contesté inquisidor; “pues de una invasión”. ¿Cuándo fue la última vez que Canadá fue invadida? “Nunca ha sido invadida pero ahora acuden a misiones militares en sitios muy peligrosos en los que se juegan la vida”. Son los mismos argumentos que he escuchado tantas veces en España, la historia siempre se ha escrito con la sangre de las batallas.