Vargas Llosa por Muñoz Molina

Las grandes novelas de Mario Vargas Llosa funcionan como laberintos constructivos que han de ir siendo descifrados gradualmente por la inteligencia y la imaginación del lector. Escribo funcionan de una manera muy deliberada: en Vargas Llosa los artificios de la novela están calculados con una plena intención, como elementos de un organismo dinámico que depende de la eficacia de cada uno de ellos para que la historia se vaya desplegando en la conciencia del lector. Cuanto mejor es una novela más activamente está implicada en ella el proceso de la lectura, desde luego, pero en el caso de las de Vargas Llosa ese acto de leer es central: el modo en que la información se va administrando configura las expectativas sobre la naturaleza y la forma de la historia que se tiene por delante, o que se va extendiendo alrededor de uno. Las voces narrativas, las indicaciones de lugar, los fragmentos de conversaciones, los puntos de vista, configuran un murmullo que solo se podrá dilucidar con la debida atención, en estado de alerta, con el oído dispuesto a detectar resonancias que nos permitan intuir las formas más amplias de la melodía.

El novelista escribe poniéndose en el lugar en el que se encuentra el lector en cada momento. Su visión de la historia va siendo más completa según avanza la escritura, y por lo tanto su control sobre ella se hará más concienzudo cuanto más cerca se encuentre del final, pero aun entonces no perderá de vista la diferencia entre lo que él ya sabe y lo que todavía no sabe el lector. Porque de algún modo muy primario, el novelista se parece al lector en que nunca sabe lo que viene después, incluso cuando más seguro cree estar de sí mismo o de los materiales que maneja. Se sigue escribiendo una novela por la misma razón por la que luego el lector seguirá leyéndola: para descubrir qué viene a continuación. Las sutilezas técnicas del modernismo literario del siglo XX, por encima de su ruptura formal con muchos códigos de la novela del XIX, están al servicio del propósito más primitivo de todos: explicar el mundo con relatos que solo serán eficaces a condición de que despierten y sostengan la atención del que ha de escucharlos.

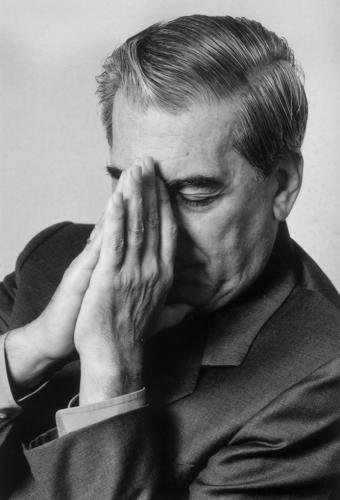

Mario Vargas Llosa es un personaje público que ejerce con solvencia y brillantez sus variados talentos, y que ha adquirido con los años una solemnidad entre de diplomático y de estadista. Pero yo lo he visto apasionarse hablando de literatura, recordando novelas, cuentos, escritores que le gustan, con un entusiasmo generoso que no es muy habitual en el gremio. Porque, debajo de las adherencias que los largos años de vida pública han ido superponiendo a su figura de escritor, y de todas las que se acumularán desde ahora sobre él porque le han dado el Premio Nobel, lo que hay en Mario Vargas Llosa, y lo que su literatura transmite como un contagio instantáneo, es el amor por la narración de historias que se sostengan en sí mismas por su calidad de fábulas y que al mismo tiempo alumbren zonas de la experiencia humana y del paisaje social y político de América Latina. También el paisaje literal, la presencia de la naturaleza y los mundos yuxtapuestos de las ciudades: la mayor parte de nosotros no viajaremos nunca a la Amazonia peruana, pero nos hemos perdido y asustado en ella en las páginas de La casa verde; y nadie que haya leído el principio de Conversación en La Catedral olvidará la desolación de esa Lima de grisura, pobreza, llovizna y desorden que se extiende delante de nosotros como si anduviéramos por sus calles camino de un encuentro que será el hilo que nos lleve al conocimiento de la sucia atmósfera moral de una dictadura y de secretos que tendrán mucho que ver con nuestra propia vida.

Esa conciencia aguda del lugar del lector en la ficción yo la adquirí cuando era muy joven en las novelas policiales que publicaban Borges y Bioy en el Séptimo Círculo y en las de Mario Vargas Llosa: quién cuenta qué en cada momento; de qué forma gravita lo que todavía no se sabe con lo que ya nos ha sido revelado; cómo la tensión entre los polos magnéticos de lo dicho y de lo no dicho hace que se levante sin apariencia de peso ni esfuerzo el edificio magnífico de la ficción, que fluya el tiempo en ella, en cada frase, como una corriente eléctrica, con una pulsación hacia delante como la que le da el swing a la música de jazz. Ese es el talento de los narradores antiguos, y el de cualquier novelista heredero de Cervantes. Vargas Llosa ha escrito sobre las grandes novelas canónicas ensayos de una devoción apasionada que tiene mucho de proselitismo; pero los narradores a los que ha celebrado en sus propias ficciones son los otros, los primitivos, los orales, los contadores de historias de las tribus del Amazonas, los charlatanes y embusteros de las tabernas de Lima, los escribidores caudalosos de radionovelas: ellos eran los depositarios del secreto inmemorial de hechizar con relatos en voz alta que solo existen plenamente en la imaginación del que los escucha.

1 comentario

José Miguel Pueyo, psicoanalista -

Todo invita a convenir que venía a cuento, al menos desde el punto de vista de lo inconsciente, del Otro que nos habita y que determina cuanto pensamos, hacemos y deseamos, tanto más si uno no se ha analizado, que Mario Vargas Llosa le espetara a Liv Ullmann, que su experiencia con ella en un jurado de cine de Berlín fue sencillamente aterradora.

Los boletines se hacen eco de que ocurrió así en el conocido programa de la televisión estatal sueca Skavlan, nombre del apellido de su popular presentador Fredrik Skavlan. Los transparentes ojos azules de la musa del malogrado director sueco Ingmar Bergman, produjeron la inquietante impresión de salirse de unas fosas ya cuarteadas por la edad, a lo que la momentánea rigidez de un cuerpo voluminoso y contrario a las sinuosas formas de la juventud, no contribuyó a distender los efectos del sin duda atrevido comentario. No podía ser de otro modo, en realidad, en primer lugar en aquella dama de 72 años, mayor en dos que el osado contertulio, cuando el hispano escribidor apuntó, con voz profunda y clara, que siendo la actriz presidenta de aquel jurado, impuso reglas tan rígidas para evaluar los filmes, que por un tiempo desapareció para él el encanto de las películas, tanto como para pasar a ocuparse únicamente de la luz, de los efectos especiales, del sonido y de la vestimenta.

Lo que a todas luces puede considerarse como un descomedimiento tuvo como desencadenante una pregunta de Skavlan al escritor que estaba a pocas horas de recibir el premio Nobel de Literatura, ¿por qué escribe usted acerca de las dictaduras? Permítame que le diga, sentenció Vargas Llosa, que la dictadura de Ullmann en aquel jurado berlinés fue llevadera, pero otras dictaduras me han perturbado siempre, a lo que agregó que por ese motivo escribía de ellas.

Algo, pues, había perturbado la tranquilidad espiritual del renombrado escritor, un trauma, por consiguiente, funda-mental. ¿Inconfesable?, en modo alguno. Nos encontramos ante un escritor, no de los pequeños, ante esa especie de hombres que, a diferencia del común de los mortales, se caracterizan, como acertadamente advirtió Freud, por decir las cosas por su nombre, a alzarse, también, contra los diques de la represión psíquica que atenazan el decir de la mayoría de las personas. De ahí, cómo no, la aparición en escena, de modo simbólico y sintomático al mismo tiempo, del padre, del genitor de más conocido de los escritores de Arequipa. Dijo Vargas Llosa, y con ello recondujo sin duda la amistad con Liv Ullmann, que conoció a su padre cuando creía que estaba muerto. Y sin mediar lapsus alguno de tiempo añadió, ante la expresión atónica de quienes esperan un singular desenlace de una ficción verdadera, que su padre le había producido una experiencia realmente aterradora, incomparablemente peor a la que la que vivió en Berlín por parte de su amigable actriz. ¿Qué podía ser aquello tan terrible? Algunos quizá se llevaron las manos a la cabeza al imaginar que se trataba de las atrocidades sexuales perpetradas por curas católicos en niños indefensos de corta edad. No, nada de eso. Para asombro o desazón de algunos y alivio de otros, Vargas Llosa sacó a relucir a la madre, a su amantísima madre, y el dolor que le causó su padre al desterrarlo del paraíso en el que vivió diez años con la que le había dado a la luz.

Como corresponde a la insistencia del Otro, insistencia que no es sino por la ausencia de análisis, el trauma de Mario Vargas Llosa no podía sino reiterarse en el discurso del escritor de aceptación del Nobel de Literatura, reiteración de aquel trauma infantil, de aquella terrorífica experiencia que le condujo, según él mismo subrayó, a la literatura, siendo este arte el que, también según él, le salvó de la opresión que significó la figura del padre.

Me permito concluir señalando que la reiteración denuncia a las claras, y contrariamente a la opinión del ahora más nunca célebre escritor peruano, que la literatura es en muchos casos más bien un paliativo que una solución acorde con lo Real traumático, incluso el sinthome de James Joyce puede pensarse de ese modo; mientras que la separación que ejerce el padre en el alienante paraíso del niño como objeto de la falta que hace deseante al Otro que encarna la madre, lejos de ser patológica, constituye, como es conocido, la condición de la salud psíquica. Todo ello, acontecido, ciertamente, en un tiempo que es el temprano del complejo de Edipo, época en el que la función llamada del padre reclama para bien del sujeto su saludable intervención separadora.